Ressortie de Carrie (1977) : Mise à mort de l’intime

Dès le 1er novembre, Carrie au bal du diable portée à l’écran par Brian De Palma en 1977 ressort sur quelques écrans en version restaurée, l’occasion de revenir sur l’oeuvre de Stephen King et Brian De Palma.

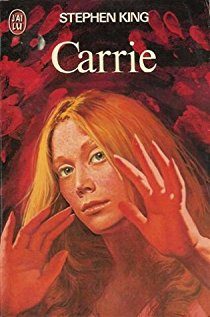

Au départ, il s’agissait seulement de quelques pages, un début de nouvelle griffonnée rapidement puis jetée à la poubelle. Mais de cette ébauche naquit un roman, véritable phénomène d’édition dès sa sortie en 1974, qui lança la carrière prolifique de son auteur et fut suivi de dizaines d’autres succès. Si sa femme Tabisha n’avait pas récupéré l’incipit de Carrie dans la corbeille, Stephen King ne serait peut-être jamais devenu le roi de l’horreur tel qu’on le surnomme aujourd’hui. D’ailleurs, cette première œuvre se présente sûrement comme l’une des plus grandes de son auteur, et on oublie souvent qu’elle a été écrite par un jeune homme de 25 ans tant sa maturité surprend à chaque page. L’allégorie de l’adolescence, la cruauté du passage à l’âge adulte et les relents d’une Amérique puritaine sont ici dépeints brillamment grâce à un style acéré et déjà assumé. Une histoire prenante qui en inspirera bien d’autres, tout comme son adaptation cinématographique, Carrie au bal du diable, s’avèrera un modèle du teen movie.

Seulement deux ans après sa publication, le premier roman de King se voit donc porté à l’écran par Brian De Palma, dont ce sera le premier succès commercial. Le long-métrage se présente, non seulement comme un futur classique, mais également comme l’une des adaptations les plus pertinentes de l’œuvre de King. Ainsi, De Palma ne se contente pas de transposer le roman, mais lui insuffle également une dimension originale en introduisant son propre point de vue sur l’histoire. En cela, Stephen King déclarera plus tard : « Le film a deux fois plus de style que mon livre ». Pourtant, on serait tenté de soutenir le contraire, puisque le long-métrage adopte une narration plus classique et moins stylisée que le matériau de base. Là où l’écrivain du Maine déroutait son lectorat en alternant narration traditionnelle, témoignages, extraits de presse et rapport d’enquête, De Palma fait preuve de plus de sobriété. Ainsi, alors que le roman se voulait polyphonique, le film suit uniquement le point de vue de Carrie, adolescente martyrisée par ses camarades de classe qui se découvre des pouvoirs surnaturels. Cela permet au cinéaste de faire preuve d’empathie avec son personnage principal et de se concentrer davantage sur les peurs liées à l’adolescence. Tout le côté surnaturel de l’intrigue se voit donc gommé afin d’opter pour un récit plus sobre et intime.

Seulement deux ans après sa publication, le premier roman de King se voit donc porté à l’écran par Brian De Palma, dont ce sera le premier succès commercial. Le long-métrage se présente, non seulement comme un futur classique, mais également comme l’une des adaptations les plus pertinentes de l’œuvre de King. Ainsi, De Palma ne se contente pas de transposer le roman, mais lui insuffle également une dimension originale en introduisant son propre point de vue sur l’histoire. En cela, Stephen King déclarera plus tard : « Le film a deux fois plus de style que mon livre ». Pourtant, on serait tenté de soutenir le contraire, puisque le long-métrage adopte une narration plus classique et moins stylisée que le matériau de base. Là où l’écrivain du Maine déroutait son lectorat en alternant narration traditionnelle, témoignages, extraits de presse et rapport d’enquête, De Palma fait preuve de plus de sobriété. Ainsi, alors que le roman se voulait polyphonique, le film suit uniquement le point de vue de Carrie, adolescente martyrisée par ses camarades de classe qui se découvre des pouvoirs surnaturels. Cela permet au cinéaste de faire preuve d’empathie avec son personnage principal et de se concentrer davantage sur les peurs liées à l’adolescence. Tout le côté surnaturel de l’intrigue se voit donc gommé afin d’opter pour un récit plus sobre et intime.

En cela, le film rejoint et même anticipe l’une des caractéristiques principales de l’œuvre de Stephen King : car chez l’écrivain, l’horreur ne se trouve pas dans une menace extérieure, mais bien dans l’intime et les peurs enfantines. Pour vaincre l’adversité, il faut donc lutter contre son propre moi. On retrouvera cette dimension dans It (qui a fait l’objet d’une excellente adaptation cette année), où le clown Pennywise ne fait somme toute que refléter les tourments du club des ratés. On peut également citer Christine, porté à l’écran par John Carpenter, dans lequel le timide et renfermé Archie se transforme en jeune adulte arrogant et sûr de lui au contact de la voiture maléfique. Véritable fil rouge de l’œuvre de King, cette confrontation avec l’intime se retrouve dans Carrie, ce que De Palma semble avoir compris. Ainsi, la découverte de la monstruosité (la télékinésie de l’héroïne) fusionne avec le passage à l’âge adulte (l’apparition de ses premières règles). De Palma met donc en parallèle la femme et la créature horrifique et les condense en un personnage, faisant de la figure féminine une source de cauchemar. Si Stephen King déclarait que « Carrie fait partie de la culture populaire. Il y a une sorte d’aura de conte de fées qui l’entoure », il semblerait plutôt que l’histoire de la jeune lycéenne soit justement l’inverse du conte de fées : une princesse qui devient sorcière, une Cendrillon qui reçoit les coups autant qu’elle les assène. Cette mise en abyme du passage à l’âge adulte à travers une transformation en monstre se ressent encore plus dans le film de Brian De Palma, qui joue des stéréotypes du teen movie (la pimbêche populaire, le quaterback séduisant) pour accentuer ce mal-être du personnage principal, cette peur de la différence caractéristique de l’adolescence. La scène d’ouverture, qui présente un groupe de filles jouant au volley, apparaît même comme ironique quant au récit qui va suivre. Ces jeunes filles magnifiées par l’usage du ralenti se transforment vite en monstres, elles aussi, et même en goules assoiffées de sang lorsqu’elles hurlent de rire devant le spectacle pitoyable de Carrie découvrant avec effroi ses premières règles.

D’ailleurs, là où Stephen King décrivait un véritable ruisseau de sang s’écoulant des cuisses de la jeune fille, De Palma ne filme que quelques gouttes, s’attardant davantage sur la réaction exacerbée du personnage. Ce sang ne se déversera réellement que bien plus tard, lors de la scène désormais culte du bal de promo. L’hémoglobine, chez De Palma, apparaît donc comme les notes d’une partition macabre qui égrènerait les secondes jusqu’au massacre final. On note d’ailleurs dans ce climax la modernité dont fait preuve le réalisateur, notamment à travers l’usage précurseur du split screen (écran divisé). En plus de souligner la dualité du personnage de Sissy Spacek, entre adolescente martyrisée et monstre impitoyable, cela permet aussi de renvoyer à la narration déstructurée du roman. D’ailleurs, chez King, cette explosion des codes romanesques contribuait à la dramatisation de l’intrigue grâce à une anticipation des événements : le lecteur est ainsi informé dès les premiers chapitres du destin de l’héroïne à travers des articles de journaux et d’ouvrages. Cette ironie tragique n’est néanmoins pas gommée dans le long-métrage, puisque De Palma insiste sur la mise en place du drame, en filmant à plusieurs reprises le sceau vacillant dangereusement au-dessus de la tête de Carrie, avant de se renverser sur sa jolie robe. C’est donc un véritable deus ex machina qui se met en place sous nos yeux, comme une tragédie grecque dont on attendrait l’apothéose avec une impatience morbide et cathartique.

Ce qu’accentue aussi De Palma par rapport au roman original, c’est la peinture aussi terrifiante qu’actuelle du puritanisme américain, récurrente dans les romans de King. La bigoterie de la mère de Carrie, qui enferme sa fille dans le placard et refuse de lui expliquer le principe de la menstruation, qu’elle considère comme l’œuvre du diable, est ici clairement soulignée. Cet extrémisme religieux trouve son apogée dans l’une des scènes finales, modifiée par rapport au roman. Ainsi, alors que la Carrie de Stephen King se « contentait » d’arrêter le cœur de sa mère, celle de Brian De Palma la crucifie avec des couteaux manipulés par sa simple force mentale. On atteint donc à la fois l’hyperbole du fanatisme et l’aboutissement du thème récurrent chez King : pour anéantir la menace, il faut mettre à mort l’origine de ce mal : à savoir, encore une fois, l’intime. Tout comme les enfants du club des ratés doivent faire la paix avec eux-mêmes (pour Bill, par exemple, il s’agit d’accepter la mort de son frère) avant de réduire au silence Pennywise, comme l’écrivain de Misery doit tuer son personnage fétiche pour échapper à la lectrice envahissante qui le persécute, la paix intérieure de Carrie ne peut se trouver qu’après un matricide. A moins que le mal, comme le suggère la scène finale, ne puisse être totalement mis à mort…

Juliette