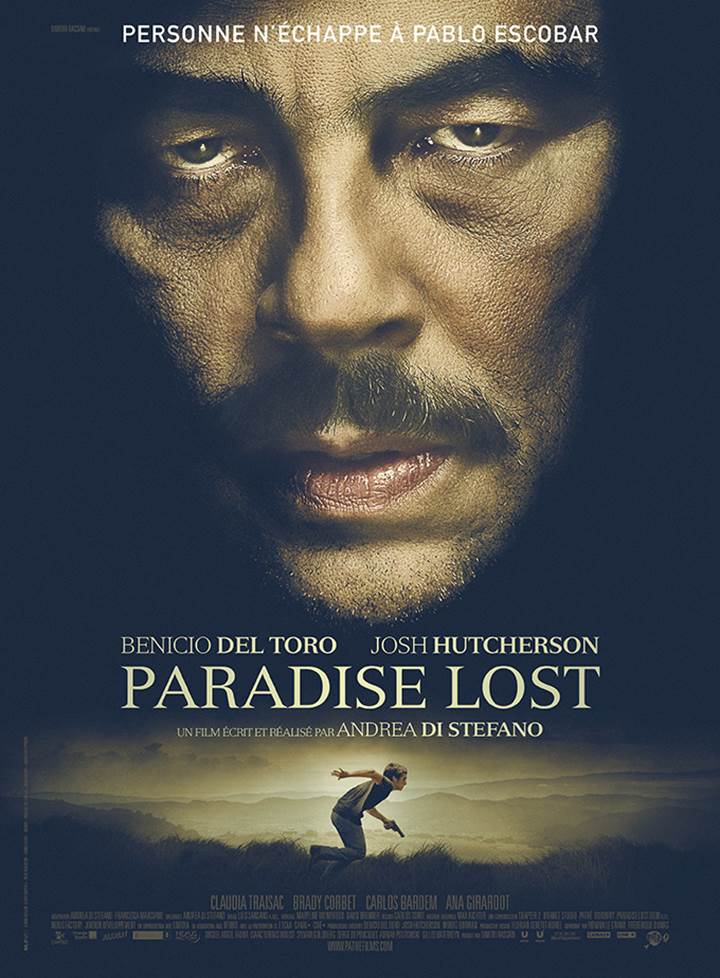

Paradise Lost : Run Peeta Run

Avec en toile de fond un Pablo Escobar à l’hégémonie incontestable, Andrea di Stefano signe un thriller manquant cruellement d’originalité, avec un Josh Hutcherson dépassé par son premier rôle.

On ne peut pas reprocher à Benicio Del Toro de se reposer sur ses multiples lauriers. Après Che Guevara, le Collecteur, le Wolfman de Joe Johnston le voici remplir la moustache du Colombien Pablo Escobar, parrain de la drogue et sénateur, alors qu’il s’apprête à être arrêté. Une histoire qui se déroule sur très peu de semaines, et qui s’ouvre sur une dernière mission confiée par Escobar à Nick (Josh Hutcherson). Il s’agit d’aller mettre une cargaison non définie dans une grotte, la faire sauter, et abattre le complice d’une balle dans la tête. Un flashback qui ne laisse que peu de doutes sur l’évolution du personnage de Hutcherson, encore peu habitué au premier rôle (à part dans l’animé dispensable « Epic » et le taré « Detention » de Joseph Kahn). Et c’est bien là tout le problème.

« Paradise Lost » filme la plage non loin de Medellin comme une terre quasi vierge, où le temps s’arrête et où les touristes globe-trotters viennent trouver un coin de paradis. Nick y est venu pour surfer et établir une cabane avec son frère Dylan (le fade Brady Corbet) et sa fiancée. Très vite, ils sont victimes du chantage de malfrats locaux… qui n’hésitent pas à utiliser les chiens sur lui. Et alors que la gueule du chien s’acharne sur Nick en gros plan, on comprend vite que les notions de Bien et de Mal vont être abordées de manière très manichéenne, et lourde en symboles chrétiens, et surlignages de mauvais augure (les vautours, etc.) . Avec sa rencontre avec la nièce d’Escobar, Maria, « Paradise Lost » bascule dans un romantisme premier degré, totalement sincère. Au point que dès que la véritable nature de Escobar se révèle aux yeux de Nick, il préfère faire preuve d’intégration dans la famille. Quitte à laisser son ancienne famille de côté.

Escobar version Del Toro n’a aucun mal à faire passer ses valeurs, son personnage et ses méthodes expéditives et discrètes, mais Di Stefano l’utilise comme une version en chair et en os du pouvoir absolu qui corrompt absolument. Escobar veut une loyauté sans faille de ses hommes, mais sa relation avec Nick est vraiment proche de celle du loup et de l’agneau. Au fur et à mesure que l’étau se resserre autour de Nick et qu’Escobar est enfin rattrapé par la justice, la tension s’emballe. Mais le manque d’implication vient du fait qu’il respecte à la lettre les thèmes et ressorts narratifs des narcothrillers déjà vus ailleurs. L’impossibilité pour Nick de basculer dans la violence alors même qu’il devient complice en étant accepté dans la famille d’Escobar piège le film, et Hutcherson par la même occasion. Si Di Stefano n’en fait jamais trop – la personnalité d’Escobar touchant à celle d’un homme du peuple, habillé en jogging, et animal à sang très froid, aide pas mal – il n’en fait pas non plus assez. De fait, ce regard extérieur posé sur la chute du parrain colombien laisse toujours ses autres personnages de côté, et livre un regard bien trop convenu sur le nihilisme de la violence qui a ensuivi l’incarcération d’Escobar. La faute aussi à un casting secondaire tellement fade qu’il en vient à faire de la figuration : mention spéciale à la nouvelle venue Claudia Traisac, qui a du mal à donner corps à un personnage-fonction. Si « Paradise Lost » ne constitue pas une fausse note dans la carrière de Benicio Del Toro, elle ne sera pas le film qui imposera Josh Hutcherson en tant qu’héros d’action.