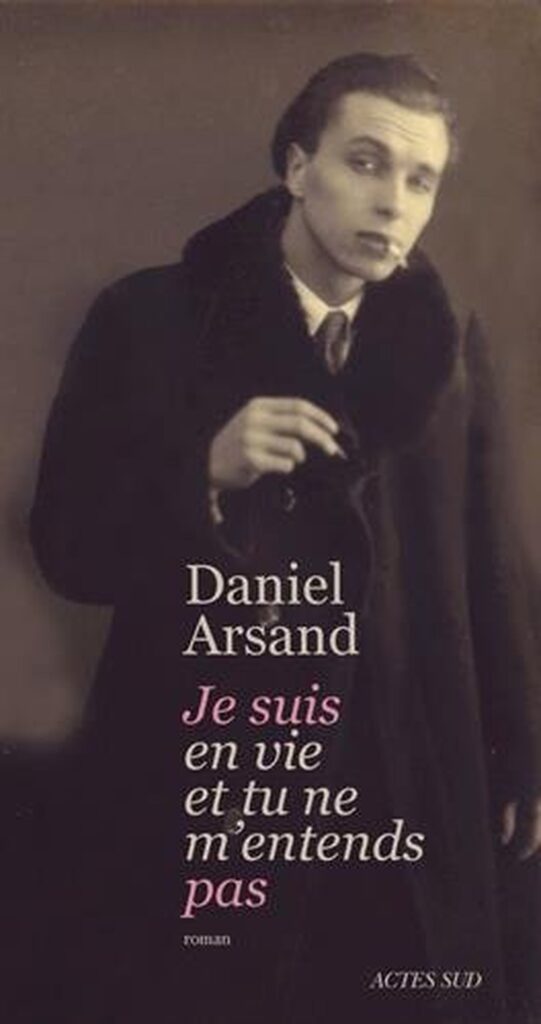

Je suis en vie et tu ne m’entends pas, le dernier roman de l’éditeur et écrivain Daniel Arsand, est un livre bouleversant. Dans une langue poétique et toujours juste, il explore un épisode encore trop mal connu de l’histoire des camps de la mort. Il est paru en mars dernier chez Actes Sud.

1945. Klaus Hirschkuh sort du camp de Buchenwald où il a croupi pendant quatre longues années et part retrouver sa famille à Leipzig. Une famille qui ne l’accueille pas exactement à bras ouverts : Klaus a été enfermé en raison de son homosexualité – un Paragraphe 175, comme disent les nazis, en référence à l’article du code pénal qui condamnait les homosexuels. Alors, dans la famille Hirschkuh, on espérait plus ou moins être débarrassé de ce fils, de ce frère dont on a toujours eu honte devant les voisins.

D’ailleurs, on ne l’a pas vraiment cherché pendant tous ces mois. On espérait que la captivité allait l’endurcir et même, oui, le viriliser. Le remettre sur le droit chemin, quoi. L’horreur des camps, l’horreur de Buchenwald, les Hirschkuh ne l’imaginent même pas, ils ne veulent pas la savoir. Ils ne veulent pas savoir non plus que Klaus, parce qu’il était un Paragraphe 175, un de ceux qui ont dû coudre un triangle rose sur leur mince pyjama, a encore plus morflé que tous les autres, là-bas dans le camp. Pendant quatre ans, il a été la pute de son baraquement, la pute du kapo – et aussi son amant, un peu. Revenu à Leipzig, il est maigre à frémir et tout le ramène à Buchenwald : derrière un banal chien dans la rue, il craint les crocs cruels des clebs des SS ; aperçoit-il une règle en métal à la vitrine d’un papetier qu’il sent à nouveau dans sa chair la règle que la Gestapo lui a enfoncée dans le cul lors de son arrestation.

Sorti du camp, Klaus est toujours aussi homo qu’avant et même dans son état fantomatique, il est résolu à vivre. Dignement. Impossible à Leipzig : sa famille l’étouffe et tout lui rappelle le camp. Il suit un ami à Paris où il prend un nouveau départ et son existence française lui réussit plutôt bien. Mais au cas où il oserait penser qu’après la déroute des nazis, aimer les garçons n’est plus un problème, la vie lui apportera de cinglants démentis. Il découvre qu’à Paris en 1946, il est plus acceptable d’être Allemand que pédé – il cache d’ailleurs ses préférences à nombre de ses relations. Il expérimente aussi l’ostracisme infligé aux « triangles roses », exclus des cérémonies de commémoration pour les victimes des camps, effacés de la mémoire officielle, comme si leur présence souillait les souffrances des autres.

Sorti du camp, Klaus est toujours aussi homo qu’avant et même dans son état fantomatique, il est résolu à vivre. Dignement. Impossible à Leipzig : sa famille l’étouffe et tout lui rappelle le camp. Il suit un ami à Paris où il prend un nouveau départ et son existence française lui réussit plutôt bien. Mais au cas où il oserait penser qu’après la déroute des nazis, aimer les garçons n’est plus un problème, la vie lui apportera de cinglants démentis. Il découvre qu’à Paris en 1946, il est plus acceptable d’être Allemand que pédé – il cache d’ailleurs ses préférences à nombre de ses relations. Il expérimente aussi l’ostracisme infligé aux « triangles roses », exclus des cérémonies de commémoration pour les victimes des camps, effacés de la mémoire officielle, comme si leur présence souillait les souffrances des autres.

Klaus se trouve alors une raison de parler de son passé et de se révolter « car il avait un cœur, il en aurait un à chaque fraction de sa vie désormais, ce dont il n’était plus vraiment sûr là-bas, avoir un cœur là-bas, le plus souvent, quelle farce ! »

Dans ce superbe roman, Daniel Arsand s’aventure loin des sentiers battus et enfonce, l’air de rien, de nombreuses portes pudiquement fermées. À une époque qui ne désigne plus l’extermination massive des nazis autrement que par le mot Shoah et où Auschwitz, dans toute son horreur, a comme gommé tous les autres camps, Je suis en vie et tu ne m’entends pas vient utilement rappeler que la barbarie nazie a frappé bien au-delà des Juifs. Le roman ose même la désacralisation des prisonniers des camps : les victimes du nazisme n’ont jamais autant ressemblé à leurs bourreaux que quand il s’agit de casser du pédé. Trouble. Qui s’accentue lorsque l’on suit le parcours de Klaus après Buchenwald : presqu’autant que par la morsure indélébile laissée par le camp, son destin est influencé par l’homophobie ordinaire qui le poursuit jusqu’au bout (le roman s’achève dans les années ’80). Et on se rend compte que seule peut-être dans ce cas, la communauté gay n’a bénéficié ni de la bienveillance, ni de la reconnaissance publique qui accompagnent pourtant le statut de victime du nazisme. Une mise en perspective historique qui trouve, malheureusement, un écho aigu dans notre actualité récente, puisque la tuerie d’Orlando a montré que l’éradication des gays est aussi au programme des fascistes d’aujourd’hui, tandis que les milliers de braves hétérosexuels qui ont battu le pavé dans toute la France pour réclamer que les homos n’aient pas autant de droits qu’eux ont illustré avec limpidité la permanence d’une intolérance plus soft et insidieuse.

Dès les années qui ont suivi la chute d’Hitler s’est posée la question de la possibilité du témoignage des victimes et de son écoute et, de manière plus large, la possibilité et le droit de dire ou de représenter les camps. C’est par le biais de la fiction – Klaus Hirschkuh est un personnage imaginaire – que Daniel Arsand aborde Buchenwald dans Je suis en vie et tu ne m’entends pas. Il s’appuie pour cela sur les témoignages de plusieurs déportés au triangle rose, cités à la fin du livre. Question de respect élémentaire pour la parole des victimes. Par ailleurs, pour approcher les sévices infligés dans le camp, il y aurait quelque chose de malsain et d’intolérable (et de vain, l’horreur vécue dépassant toujours, dans ce domaine précis, l’imagination la plus féconde) à voir un romancier faire assaut d’imagination sadique quand les récits des survivants suffisent amplement au catalogue des sévices. Nathalie Skowronek l’explique très bien dans La Shoah de Monsieur Durand (Gallimard, 2015) : le recours à la fiction pour parler des camps ne va toujours pas de soi à l’heure actuelle. Les controverses nées, pour des raisons diverses, des films La vita è bella (Roberto Benigni, 1997) ou Son of Saul (László Nemes, 2015) ou encore du livre Les Bienveillantes (Jonathan Littell, Gallimard, 2006) en attestent à suffisance.

Voie périlleuse, donc, que celle choisie par Daniel Arsand dans Je suis en vie et tu ne m’entends pas. Étroite, aussi : si le personnage de Klaus Hirschkuh condense l’histoire de plusieurs déportés au triangle rose, Je suis en vie et tu ne m’entends pas ne brosse pas toute l’histoire de la déportation des homos. Inutile d’espérer y apprendre combien de gays ont été mis en camp ni combien en sont sortis vivants. On ne sait pas non plus si cette déportation a aussi frappé les lesbiennes. Tout cela est hors du champ de l’ouvrage. Lequel ne se veut pas davantage un pamphlet ni une œuvre de dénonciation ou de revendication. Si l’on sort néanmoins de la lecture sidéré, changé même, c’est que Daniel Arsand livre un roman fort, subtil, extraordinaire. Il invente une écriture qui suit les méandres du monologue intérieur de Klaus, personnage peu loquace (« Les mots s’étaient raréfiés depuis des mois et des mois ») mais dont l’esprit, tourmenté, marqué à jamais, et dans le même temps animé par la révolte et l’appétit de la vie, tourne à plein régime. Une écriture d’une bouleversante poésie, qui confère noblesse et dignité à ce personnage qu’on a tant humilié, et à tous ceux qu’il représente. Les triangles roses de Buchenwald et d’ailleurs.